- 1 ”ゴスペルの女王” マヘリア・ジャクソン(Mahalia Jackson)

- 2 曲紹介

- 2.1 代表曲ランキング

- 2.1.1 15位:「Let the Church Roll On(1956年)」

- 2.1.2 14位:「Move On Up A Little Higher(1947年)」

- 2.1.3 13位:「You’ll Never Walk Alone(1957年)」

- 2.1.4 12位:「His Eye Is on the Sparrow」

- 2.1.5 11位:「I Know It Was The Blood」

- 2.1.6 10位:「My God Is Real(1954年)」

- 2.1.7 9位:「Walk In Jerusalem」

- 2.1.8 8位:「When I Wake Up In Glory(1954年)」

- 2.1.9 7位:「Dig a Little Deeper(1947年)」

- 2.1.10 6位:「Bless This House(1956年)」

- 2.1.11 5位:「The Treasure Of Love(1956年)」

- 2.1.12 4位:「joshua fit the battle of jericho(1961年)」

- 2.1.13 3位:「If I Can Help Somebody(1954年)」

- 2.1.14 2位:「Everybody Talking’ ‘Bout Heaven〜 Didn’t It Rain〜The Lord’s Prayer(1958年)」

- 2.1.15 1位:「Take My Hand,Precious Lord(1956年)」

- 2.2 その他の曲

- 2.1 代表曲ランキング

”ゴスペルの女王” マヘリア・ジャクソン(Mahalia Jackson)

まぎれもなく女王である。また、”ゴスペル・ミュージックの名誉”と呼ばれることもある。

つまりそれくらいの絶対的な存在であるということだ。世界で最も有名で、いまだゴスペル界史上最高のシンガーとの声も聞く。ちょうどソウルの女王がアレサ・フランクリンでゴスペルの女王がマヘリア・ジャクソンと言えばその凄さが伝わるであろうか。

彼女のそのコントラルトな歌声や、シャウトや魂を揺さぶる歌い方などが、ゴスペルやソウルのシンガーとしての形を作ったし、歌いながら自然と体が揺れ、手拍子をするスタイルも板についている。

実際僕も、何度マヘリアの歌声に涙したことだろうか。それは最近の音楽にはほとんど感じられない生命に近い本気の歌だからであろう。

生涯に渡って、ゴスペルに命を捧げてきた正真正銘の女王。まずはその生い立ちから追ってみたい。

(出典:musiqology )

マヘリア・ジャクソンの生い立ち〜経歴

1912年、ニューオーリンズにある貧民街でマヘリアは生まれた。家は「ショットガン」と呼ばれる小さな部屋が一列に並んだ掘っ立て小屋のようなところだった。

父親が牧師だったこともあり子供の頃から日曜日には教会へ礼拝に行っていたので、そこで聖歌隊となりゴスペルを覚える。また、ブルースやジャズ、ラグタイムもよく聴いており、マ・レイニーやベッシー・スミスなどもその頃覚えたらしい。

1927年 16歳の時に家族をサポートするために美容師か看護師になりたかったマヘリアは、列車で大都会シカゴへ出稼ぎのため移動する。

その頃のシカゴのサウスサイドは、マヘリアと同じように南部の諸州からシカゴへ出てきているアフリカ系アメリカ人がたくさんいたようだ。シカゴでバプティスト教会の聖歌隊に入ったマヘリアは、そこで多くの黒人に出会う。

聖歌隊でその実力を発揮し始めたマヘリアの噂はどんどん拡がり、たくさんの教会でも歌って欲しいと言われるようになる。そして、プロのゴスペルグループ「ジョンソン・ゴスペル・シンガーズ」に誘われるようになり、プロシンガーとしての人生が始まるのである。

この頃トーマス・A・ドーシーに会うことになる。

1937年に初めてのソロ曲「God’s Gonna Separate the Wheat from the Tares」をリリースした。しかし売上げは大したことはなく、とても生活していけるようなレベルではなかった。

あまり言われていないが、実はマヘリアは美容文化の研究者であり、自分の美容室を開いてビジネスをしていた。いや、むしろ経済的にはそちらがメインだった。だから音楽活動は副業でやっており、たまにツアーに出る程度で、その間には結婚や離婚などもあって、戦前(1945年)までは本腰を入れた活動はしていなかった。

そんな中、1946年にアポロレコードと契約し、翌年「Move On Up a Littler Higher」をリリースすると、たちまちミリオンセラーとなった。そこから彼女の評判や名声が一般にも浸透し始め、ウワサがウワサを呼び、出すシングルがヒットした。そしてジャズ界からもたくさんの賛辞を受けるようになる。

1950年にはゴスペル・ミュージシャンとして初のカーネギー・ホールでの公演、1952年には欧州ツアーなどもこなした。このツアーですでに”ゴスペル・クイーン”の名をものにしたと言われている。

その後1954年にはコロンビアレコードへ移籍し、活動はワールドワイドとなっていった。それからさらに、短波ラジオ局やテレビ番組まで持つようになった。

元々ビジネスの才能にも長けていたのであろうか、マヘリア自身このあたりから商業主義的になっていった。

そして波乱万丈な人生は政治・社会的なことへも関心が拡がり、キング牧師の公民権運動にも積極的に参加するようになり、存在自体が世界クラスの人物になっていく。

1958年 ニューポート・ジャズ・フェスティバルへ出演 → 後に映画化「真夏の夜のジャズ」

1961年 ケネディ大統領の就任式でその歌声を披露する。

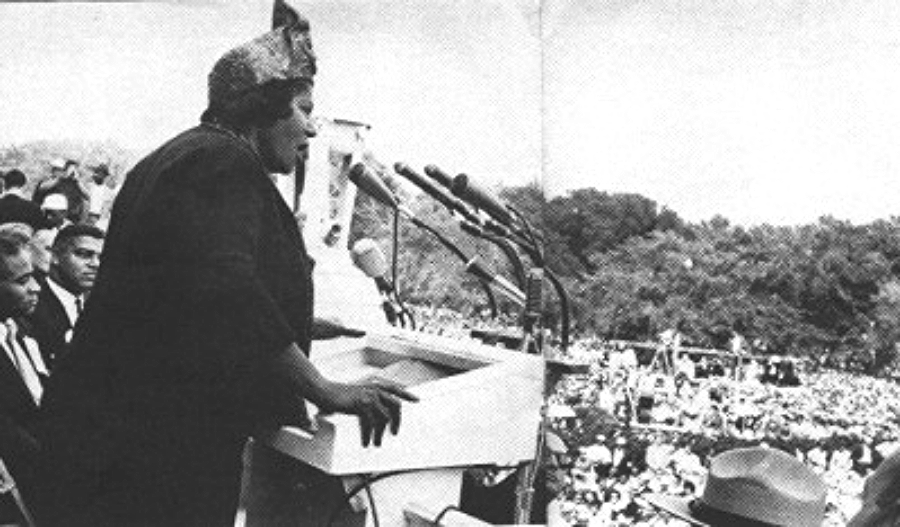

1963年 黒人解放運動である「ワシントン大行進」へ参加。「How I Got Over」で大聴衆を魅了した。

(出典:black-ladiesより)

1968年 キング牧師の葬儀でトーマス・A・ドーシーの「Precious Lord,Take My Hand」を歌う。

1971年 メリーマウントカレッジで音楽の博士号を取得。初来日で渋谷公会堂で公演。

1972年 心不全により没(享年60歳)。前年ギリギリ日本公演をしているけど、生マヘリアを観れた人が羨ましい限りだ。葬儀では「Precious Lord,Take My Hand」をアレサ・フランクリンが歌った。

遺産

キャリアでは30枚のアルバムを遺し、グラミー賞を8度も受賞した。

晩年には財団を創ったり、経済的には成功したマヘリアであったが、終生アフリカ系アメリカ人として人種差別に苦しめられた。しかし彼女は負けなかった。どれだけ辛くとも、常に前向きに考え、神を信じ続けてゴスペルを歌い続け、黒人たちを鼓舞し続けた。

とはいえ、彼女の歌が純粋なゴスペルではなく、商業主義に走ったという批判も多い。確かに晩年のパフォーマンスにはそういったところも感じられるが、それは音楽的に幅が広がったのではないだろうか?特にソウルの要素が大きく感じる。現に僕自身晩年の曲も好きなものもたくさんあるし、カッコいいと思う曲も多い。

仮にそうやって商業主義に走ったとしても、それでもマヘリアの心根には大半のアフリカ系アメリカ人がずっと貧乏で差別を受け続けていた世の中をなんとしてでも変えたかったのではないかと個人的には思う。

最後までゴスペルを前面に出して歌いながら、本心ではブルースの心を忘れていたわけではないのだろう。常に希望を持っていないと生きていけなかったのかもしれない。

以下はとても有名なマヘリアの名言だ。

「ブルースは絶望を歌うけど、ゴスペルは希望の歌なのよ」

曲紹介

マヘリア・ジャクソンの代表曲はとても多い。さらにそれ以外でも個人的には気に入っている曲が多すぎてかなり選曲には迷ってしまう (ಠ ಠ)

伝統的な黒人霊歌や賛美歌、ゴスペルスタンダードやオリジナル曲までいっぱいるが、再発したり、リリースのタイミングはバラバラである。ここでは、あくまで分かる範囲で年代を入れて全体的にランキングを出すようにした。

代表曲ランキング

15位:「Let the Church Roll On(1956年)」

いきなりだが、この曲はかなりR&R(ロックンロール)のテイストが強い。短いゴスペル曲だが、軽快でホンキートンクなピアノとドゥー・ワップのテイストが効いたコーラスで一気に歌い切る。他の曲と比べると少し毛色が違うがカッコいい。

| 重要度 | 2.5 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.0 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 3.0 |

14位:「Move On Up A Little Higher(1947年)」

マヘリア・ジャクソンの最初のミリオンセラーとなったヒット曲。何度かリマスター版もあって、アレンジや音質も違うのだが、これはアポロ時代のオリジナルバージョン。ブルース色が強いが、個人的にはこのバージョンが一番好き。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 3.5 |

13位:「You’ll Never Walk Alone(1957年)」

こちらはマヘリア節全開の1957年の映像から。”あなたは決して独りで歩くことはないよ”と彼女に言われると、こっちも元気が湧いてくるようなそんな魂のこもったゴスペルソングだ。後期の代表曲として必ず入ってくる名曲。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.0 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 3.5 |

12位:「His Eye Is on the Sparrow」

ゴスペルスタンダードとして有名な曲。マーヴィン・ゲイやダイアナ・ロス、ホイットニー・ヒューストンやカーク・フランクリンなど錚々たる顔ぶれがカバーしている。でも最も有名なのは「天使のラブソング2」でローリン・ヒルが歌ったことで一気に有名になったのではないかと思う。

動画はマヘリアのスタジオ・ライブみたいだが、時期は不明。しかしこの存在感はなんだろう?圧倒的で神々しさすら感じさせる。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 3.5 |

11位:「I Know It Was The Blood」

こちらもマヘリアのスタジオライブ動画。ジャジーでブギーっぽい曲でノリがあって好きだ。マヘリアはスローなソウルバラード風の魂のこもったゴスペルソングはもちろんのことだが、このような軽快なリズムの曲もその歌のタイム感が素晴らしいので、聴くとこっちもノッてくる。どちらもやっぱりアフリカ系アメリカ人の才能を感じずにはいられない。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

10位:「My God Is Real(1954年)」

「神は実在する(本物である)」という自分への説教かのような曲。まさにこれぞゴスペルと言わんばかりのゴリゴリさがある。少し長めの曲で、マヘリアは歌いながらその世界に引き込まれていくのかもしれない。これも代表的な曲で、カントリーやレゲエなど他ジャンルでのカバーも多い。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

9位:「Walk In Jerusalem」

この動画のバージョンがそうなのかはハッキリしないが、アポロ時代からの代表曲である。ドゥー・ワップのようなスタイルで入って、サビも軽快なノリのある曲。アフリカ系アメリカ人の作り出す音というのは、ヴォーカルラインもリズミカルだから、普通に韻を踏んだりしているので思わずノッてきてしまう。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

8位:「When I Wake Up In Glory(1954年)」

これはマヘリアのコロンビア移籍後の最初期の代表的な曲。やはり少しジャズの影響を受けているのがわかる。でも、歌詞の内容は完全にゴスペルで、歌い方は堂々とした神への信念のようなものを感じ取ることができる。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.0 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

7位:「Dig a Little Deeper(1947年)」

こちらも1947年のアポロ時代の曲。この曲もブルースっぽいのだけど、腹の底から吐き出すような低音の歌声が本当にカッコいい。幼い頃からマ・レイニーやベッシー・スミスなどを聴いて育っているので歌い方としてのブルースは染み付いているのかもしれない。しかしなんともパワーのある歌声だ。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

6位:「Bless This House(1956年)」

ピアノから静かに始まる荘厳な曲。本当にマヘリアはどんなタイプの曲でも全力投球で歌うのだが、低音のヴィブラートが特に聴くこっちの腹にまでズンズンくる。一体どんな声量をしているのやら、とにかく凄いのひと言である。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.0 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

5位:「The Treasure Of Love(1956年)」

これもコロンビアに移籍後の作品。マヘリアの代表曲だが、個人的に全体に流れるR&Bっぽい感じが大好きである。同時期に天才ヴォーカリストと呼ばれるクライド・マクファターも同じ曲名でシングルカットしているが違う曲のようだ。しかしいい曲だなー。

動画のサムネイルはトーマス・A・ドーシーとのショットだが、曲自体には関係ないと思われる。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.5 |

| 総合 | 3.5 |

4位:「joshua fit the battle of jericho(1961年)」

古くからある黒人霊歌で、ジャズでもスタンダードな重要曲となっている。動画は1961年のドキュメンタリー用のスタジオライブから。

邦題は”ジェリコの戦い”で、舞台は中東のパレスチナに近い町である。戦いの歌ではあるが、ジャジーな感のある曲に仕上がっている。黒人霊歌にはヨルダン河やモーセなどの中東に関する話もたくさん出てくるので、背景を理解するためには宗教や世界史も最低限学ぶべきかもしれない。

| 重要度 | 4.0 |

| 知名度 | 4.0 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 4.0 |

3位:「If I Can Help Somebody(1954年)」

本格的に”ゴスペルの女王”としての風格が出始めてきているような曲。その歌声はまさにアメイジングで圧倒的な響きをもたらしている。後のディープ・ソウルなんかへの影響を感じさせる歌い方で、とてもイージーリスニングとして聴くことはできない。本気の歌には本気で聴く姿勢が必要だと思う。

| 重要度 | 4.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 4.5 |

| 総合 | 4.0 |

2位:「Everybody Talking’ ‘Bout Heaven〜 Didn’t It Rain〜The Lord’s Prayer(1958年)」

これは有名な「ニューポート・ジャズ・フェスティバル」からのとても貴重なライブ映像。Everybody〜Prayerまで一気に3曲分!ドキュメンタリー映画”真夏の夜のジャズ”のリアルな映像である。

観客の様子やレスポンスもよく映っていて面白い。特にDidn’t It Rainはみんなノリノリで最高だ。映像の貴重さやその内容の良さ、長さも含めて堂々の2位にランクイン。

| 重要度 | 4.5 |

| 知名度 | 4.0 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.5 |

| 総合 | 4.0 |

1位:「Take My Hand,Precious Lord(1956年)」

最重要曲といってもいいだろう。ご存知トーマス・A・ドーシーがマヘリアのために書いたその後ゴスペルのスタンダードになった名曲である。

いろんなバージョンで録音されたりライブもあるが、このスタジオテイクはマヘリアの細かな息づかいや微妙なニュアンスが聞き取りやすく、かなりディープな感じで歌っていて個人的にも好きなバージョンなので取り上げることにした。

キング牧師が生前に大好きな曲で、銃弾に倒れ逝去した後、牧師の葬儀でマヘリアが歌ったことでも有名。

ちなみにマヘリアの葬儀の際には、アレサ・フランクリンがこの曲を歌ったらしい。

| 重要度 | 4.5 |

| 知名度 | 4.5 |

| ルーツ度 | 4.5 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 4.0 |

マヘリア・ジャクソンについては、これ以上コメントすることも特にない。とにかく聴けば何かを感じるし、だんだんとその凄さはわかってくる。

昔まだルーツミュージックのことをそんなに知らないころ、ソウル・クイーンであるアレサ・フランクリンのインパクトがあまりにも凄すぎて、このようなソウルフルな歌い方はアレサが作ったもので、その先駆者としてとても偉大だと思っていた。

しかし、ルーツミュージックを探求していけば、あまりにも自分が無知で、もっと先人たちの中にもレジェンドのようなミュージシャンがいっぱいいるということがわかってきて、彼らの遺した音楽に触れるたびに鳥肌が立ったのを思い出す。

マヘリア・ジャクソンはそんな一人であった。

『ゴスペル』というジャンルにあまりにも無知な僕は本当に何もわかっていなかったが、よく考えると当たり前の話で、いかにアレサ・フランクリンが凄かろうと、彼女もまた誰かの影響を受けているハズなのである。

初めてマヘリア・ジャクソンを聴いたときに、それは確信に変わった。そしてもちろんマヘリアもまた、その前の誰かの影響を受けているのであって、これこそがルーツミュージックの醍醐味なのである。

その他の曲

しかし彼女は代表曲が多すぎる。。。

・「How I Got Over」

・「Down By The RiverSide」

・「Trouble of The World」

・「Lord Don’t Move The Mountain」

・「Leaning on the Everlasting Arms」

・「Just A Closer Walk with Thee」

・「Amazing Grace」

・「Oh Happy Day」

・「Elijah Rock」

・「Go Tell It On The Mountain」

・「 I Found The Answer」

その他