- 1 ”「メンフィス・ブルース」ギターの父” フランク・ストークス(Frank Stokes)

- 2 曲紹介

- 2.1 代表曲ランキング

- 2.1.1 10位:Mistreatin’ Blues(1928年)

- 2.1.2 9位:It Won’t Be Long Now(1928年)

- 2.1.3 8位:You Shall(1927年)

- 2.1.4 7位:Downtown Blues(1928年)

- 2.1.5 6位:Chicken You Can Roost Behind the Moon(1927年)

- 2.1.6 5位:Nehi Mamma Blues (1928)

- 2.1.7 4位:How Long(1929年)

- 2.1.8 3位:It’s a Good Thing(1927年)

- 2.1.9 2位:Tain’t Nobody Business If I Do(1929年)

- 2.1.10 1位:I Got Mine(1928年)

- 2.2 その他の曲

- 2.1 代表曲ランキング

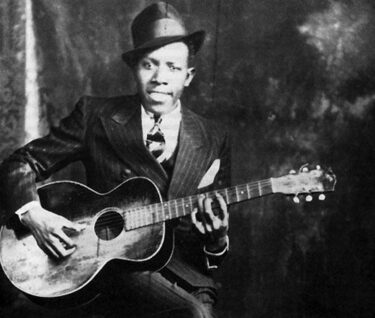

”「メンフィス・ブルース」ギターの父” フランク・ストークス(Frank Stokes)

フランク・ストークスは19世紀後半に、ブルースの聖地メンフィスの近くにあるテネシー州のシェルビー郡に生まれた。

両親は子供の頃に亡くなってしまったため、その後はミシシッピ州のタトワイラーで継父に育てられた。”タトワイラー?”とすぐに反応したあなたはなかなかのブルース通だろう。そう、あのW.C.ハンディが初めてブルースらしき奇妙なギターの音を聞いたあの駅がある場所である。

このように、フランク・ストークスという男は、メンフィス〜ミシシッピデルタという完全に戦前ブルースの土着の場所で生まれ育った。

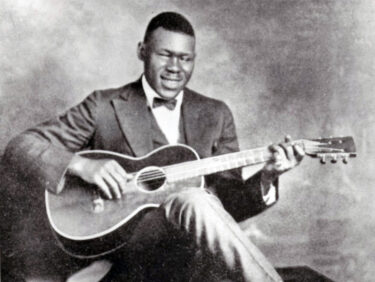

10代の頃にはメンフィスまで足を延ばし、相棒のダン・セインと共によくギターを弾いていたようである。

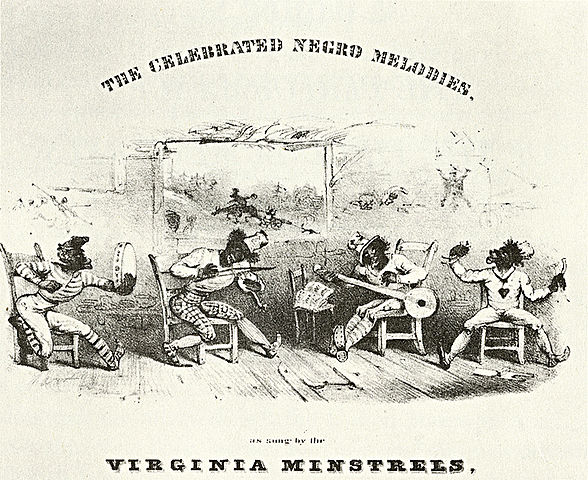

その後、当時流行っていたミンストレル・ショーやメディシンショーなどの見世物演芸にも参加してその知名度をどんどん上げていった。また、この頃ちょうど同じサーキットを回っていた”カントリー音楽の父”であるジミー・ロジャーズにも影響を与えたそう。

(出典:ウィキペディア)

1920年代にはすっかり有名になったストークスはダン・セインと「ビールストリートシークス」というデュオスタイルのユニットを組む。そして1927年に初録音をした。それからファーリー・ルイスなどの初期のブルース・ミュージシャンともセッションをしている。

フランク・ストークスの音楽的特徴

フランク・ストークスは、音を聴くとよくわかるが、他のデルタ寄りのブルースマンとは少し違う。というのは、あまり土着感や泥臭さが無く、少し洗練されているような感じがするのである。

その理由としては、以下の2点が大きく影響していると思う。

①ソングスター(Songster)

ソングスターとは、簡単に言うとそのまま”歌手”のことである。ブルースはもちろんだが、ミンストレルソングやもっと古い民謡やバラッドなどのトラディショナルソングを歌っていた。

フランク・ストークスの曲を聴くとヴォーカルが明らかに違うことに気づく。というのもかなり上手いし、ソウルやポップの原型があることがわかるだろう。メロディラインを聴くと全然違う。

つまり「歌手」なので、歌が抜群に上手いのだ。いろんなショーなどでプロとして稼いでいたこともあり、その歌唱力には驚かされる。

②エンターテイナー

音楽的特徴というよりは、そのスタイルと言うべきかもしれないが、ミンストレル・ショーでは顔を黒く塗って芸人としてやっていたり、メディシン・ショーでもコメディやダンスの要素も見せていた。

白人向けのミンストレル・ショーでは、白人に好まれるような芸や音楽もやっており、コテコテのブルースチックなものだけでなく、フォークソングやカントリーなどの西洋的な音を使っていたのも特徴である。

その幅広い音楽性と、ソウルフルなヴォーカルは僕が好きな戦前ブルースマンの一人であるし、さらに言うとギターもかなり上手く、ラグタイムやブルース、アパラチアンなどを混合したそのスタイルは、”「メンフィス・ブルース」ギタースタイルの父”と呼ばれた。

曲紹介

個人的にフランク・ストークスは大好きなので、この曲紹介もちょっと力が入ってしまう。

”ソロ”でやっているものと、ダン・セインとやっている”ビールストリートシークス”のものと2つのタイプがあるが、ここでは両方まとめてランキング形式で紹介したい。

代表曲ランキング

10位:Mistreatin’ Blues(1928年)

これは比較的ブルースっぽい感じに仕上がっている曲。使っているコードや12小節ブルースのような進行になっているし、歌もそれに沿ったような感じだ。ギターも7thの音を使っている。しかしこのリフを弾きながら歌うのはなかなか難しそうである。ギターも上手いし、歌はまさにソウルフルだ。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 2.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 3.0 |

| 総合 | 3.0 |

9位:It Won’t Be Long Now(1928年)

こちらはストークスの代表曲。基本的な進行はブルースなのだが、やっぱり歌メロがメロディアスだしファルセットを使ったりしている。また、ギターの音もちょっと変わったコードを使っていておもしろい。ノーマルなブルースに少しソウルっぽい変化を加えたような曲になっている。

| 重要度 | 2.5 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.0 |

| 好み | 3.0 |

| 総合 | 3.0 |

8位:You Shall(1927年)

これは「ビール・ストリート・シークス」から。1927年の録音にもかかわらずそのヴォーカルをよく聴いてもらいたい。韻を踏んでいることがわかると思う。かなり時代の最先端を行っているというか、アフリカ系アメリカ人が潜在的にそのラップ的なリズム感を持っているということの証明にもなるだろう。

ルーツミュージックをいろいろと聴いていくと、このようにたくさん衝撃的なことに気づくので本当におもしろい。

| 重要度 | 4.0 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 3.5 |

7位:Downtown Blues(1928年)

フランク・ストークスの中では最も有名な曲の一つ。

このレコーディングにはおそらくダン・セインがギターで参加している。なんとも跳ねたようなギターのリズムはベースラインを少しパーカッシブに演奏しているのでジャグバンドみたいな打楽器のような使い方だ。2人のギターの絶妙な絡み合いがこの独特なノリを出していてカッコいい。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 3.5 |

6位:Chicken You Can Roost Behind the Moon(1927年)

とてもノリがいい曲。もはやダン・セインが参加しているのがビール・ストリート・シークスなのかフランク・ストークスのソロなのかよくわからない。

鶏に、月の後ろに隠れて休んで・・・?といったような歌のようだが、申し訳ないがなんかよく意味がわからない。英語を翻訳サイトなどを使って訳してみるのだが、なんのこっちゃ?よくわからない。

この独特のスラングっぽいニュアンスなど、もっとアメリカ英語を勉強しないとダメだと感じる。でも曲は好きである。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.0 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

5位:Nehi Mamma Blues (1928)

Nehiとはアメリカ発祥のソフトドリンクの名前であるが、見た目を丈の短いニーハイスカートに掛け合わせたダジャレらしいが、よくわからないアメリカンジョークなのだろう。

曲の方は、ストークス節が効いててカッコいい。その理由はやはりリズム感のあるギターのバッキングストロークとソウルフルな歌い方のマッチングなのだと思う。よく聴くと、R&Rやロカビリーの原点となるような重要な曲なのかもしれない。これも好きな曲。

| 重要度 | 4.0 |

| 知名度 | 2.5 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

4位:How Long(1929年)

歌のアタマからとてもソウルフルでブルージーな歌い方で始まる。そのどこか悲しそうで時折見せる泣きそうなほどの感情のこもったメロディラインは、明らかに他のブルース・ミュージシャンとは一線を画している。それは今までにずっとソングスターやエンターテイナーとしてたくさんの場数を踏んできたフランク・ストークスならではの経験が生み出していることは間違いないと思う。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

3位:It’s a Good Thing(1927年)

これは凄い。「ビール・ストリート・シークス」だが、もはや本当にラップである。Aメロのところでずっと同じコードで進行し、その上に喋り口調のような歌を乗せている。後半の早口のリリックなんかモロである。

ラップが誕生したのが1960年代なので、もちろんこの当時にラップなどというワードは存在しておらず、ストークスがどういった意識で歌っていたのか知りたいところだが、歴史的には南アフリカなどのグリオの影響を受けているのかもしれない。

しかし個人的にはもっと称賛されるべきだと思うが、これは早すぎたのであろうか・・・?

| 重要度 | 4.5 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 4.5 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 4.0 |

2位:Tain’t Nobody Business If I Do(1929年)

この曲が最も代表的な曲と言えるだろう。というよりブルースの最初期からのスタンダードである。だから他の多くのミュージシャンもやっているし、そのバージョンに関してもいろいろある。後にブルースの殿堂入りを果たしている名曲だ。

原曲は1922年にポーター・グレンジャーとエベレット・ロビンスという作曲家の共作によるもの。フランク・ストークスは1928年にこれまたダン・セインと一緒にセッションをして録音していて、ここでもいい声を披露している。

| 重要度 | 4.0 |

| 知名度 | 4.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 4.0 |

1位:I Got Mine(1928年)

アップテンポでノリのいい曲。もういきなりこれを聴けばフランク・ストークスの魅力全開といった感じである。

曲調も明るめでギターストロークはカントリーっぽいが、ヴォーカルラインはブルースやゴスペルあたりをすごく感じる。歌い方は結構早口だが、それがまた良いリズム感を出している。ヴィブラートも効いていてカッコいい。それにしても良い声だ。大好きな一曲。

| 重要度 | 4.0 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 4.5 |

| 総合 | 4.0 |

フランク・ストークスは本当に好きなブルースマンである。戦前ブルースという括りに入れるには色が豊富なので正直どうかとも思う。基本的なスタイルがギターの弾き語りであるというだけで、その楽曲やヴォーカルスタイルは明らかにブルースの範疇を超えている。

とりわけ活動した場所がメンフィスということで”「メンフィス・ブルース」ギターの父”という肩書になっているが、その影響力はもっと広範囲で大きかったんじゃないかと個人的には思う。

メンフィスはジャグバンドが盛んだったので、少しオールドタイムの影響を受けていることも考えられる。まあどっちかというとミシシッピ・ジョン・ハートやピードモント・ブルースに近いような感じもする。ギターのストロークなんかは少しカントリーやフォークっぽさもあるし、クロスオーヴァーの過渡期にいたこともあって、いろんなものを吸収していたのではないだろうか。

ただ、特筆すべきはそのヴォーカルだ。なんせ歌がソウルフルで上手いし、声がメチャクチャ良い。ストークスが歌うと彼の曲になってしまう。また、上の曲紹介でも話しているが、韻を踏んだラップ的なこともやっていて驚かされる。

つまり、フランク・ストークスは音楽的な才能に長けていたことがだんだんとわかってきたんだが、その割にはあまり評価されていない気がするのはなぜだろう?

おそらく、そもそもほとんど知られていないんじゃないかと思わざるを得ない・・・。

だからこそ、僕のような人間が後世に伝えていかなければならないんじゃないかと思ってしまうのである。

その他の曲

・「Take Me Back」

・「Mr. Crump Don’t Like It」

・「I’m Going Away Blues」

・「Old Sometime Blues」

・「Stomp That Thing」