(出典:JblattnerNYC)

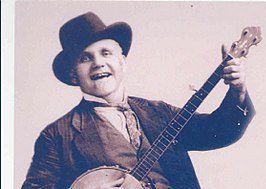

- 1 ”バンジョー・プレーヤーの王” アンクル・デイブ・メイコン(Uncle Dave Macon)

- 2 曲紹介

- 2.1 代表曲ランキング

- 2.1.1 13位:Soldier’s Joy(1924年)

- 2.1.2 12位:She’s Got the Money Too(1938年)

- 2.1.3 11位:Run, Nigger, Run(1925年)

- 2.1.4 10位:Take Me Back To My Old Carolina Home(1940年)

- 2.1.5 9位:Jonah and the Whale(1924年)

- 2.1.6 8位:Way Down The Old Plank Road(1926年)

- 2.1.7 7位:Carve That Possum(1927年)

- 2.1.8 6位:Hill Billy Blues(1925年)

- 2.1.9 5位:Over The Road I’m Bound To Go(1929年)

- 2.1.10 4位:Jordan Am A Hard Road To Travel(1927年)

- 2.1.11 3位:Over The Mountain(1935年)

- 2.1.12 2位:Whoop’Em Up Cindy(1926年)

- 2.1.13 1位:Sail Away Ladies(1927年)

- 2.2 その他の曲

- 2.1 代表曲ランキング

”バンジョー・プレーヤーの王” アンクル・デイブ・メイコン(Uncle Dave Macon)

アンクル・デイブ・メイコンとは

かのジミー・ロジャーズが”カントリーミュージックの父”ならば、このアンクル・デイブ・メイコンは”祖父”であると、チャールズ・ウルフという音楽史家が言っているらしい。

確かに、メイコンは1870年生まれで13歳の頃にナッシュビルへ移住し、15歳の頃からバンジョーを習い始め、実際はすでに19世紀中には周りの人々を音楽で楽しませていたと言われている。その後ジミー・ロジャーズが生まれたくらいなので、時間的にはメイコンがお祖父さんでも全然おかしくないわけだ。

しかし、なぜメイコンはジミー・ロジャーズやカーター・ファミリーのような知名度がないのだろうか?

それは、誤解を恐れずに言えば、メイコンは”エンターテイナー”という要素が強いからだけだと思う。

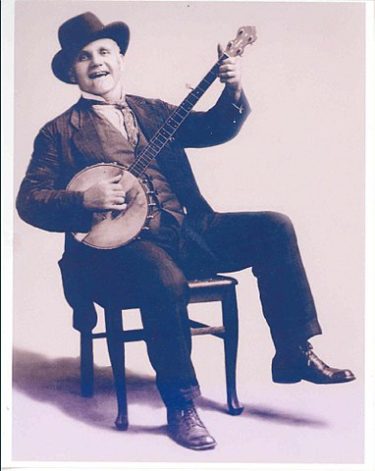

そのスタイルはバンジョーを持ち、オールドタイムや民謡、バラッドなどを演奏するシンガーであり、またソングライターとしても才能に長けていた。

ただ、ヴォードヴィルからの流れであるコメディアンとしての素養が強く、少し茶化したようなところもあって、プラグハットを被ったエンターテイナーとしてのイメージが強かったし、バンジョー自体の腕前もそれほどではなかったということが、正統派という見方を消してしまっていたのかもしれない。

しかしここでも曲をご紹介していくが、アンクル・デイブ・メイコンの作曲能力やアレンジの上手さ、後の世代への影響力、聴衆を惹き付けるパフォーマンスなど、他にはいない随一のミュージシャンであったことは間違いない。

そんなメイコンは”Dexie Deadrop (デキシー・デュードロップ)”とも呼ばれていた。

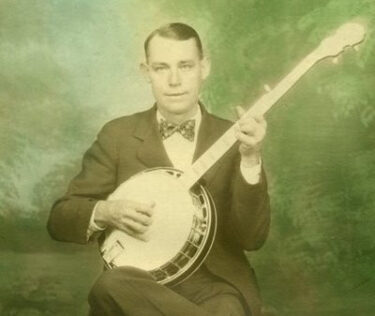

プロとしてのキャリアは50歳から!?

長い間、アマチュアとして活動していたメイコンであるが、なんと50歳になるところでやっとプロに転向した。だからレコーディングも50代になってから初めて行なったのである。

1923年、53歳になったメイコンは、グランド・オール・オープリーの初期メンバーであるフィドラーのシド・ハルクリーダーとセッションを行った。そこから2人はペアとなり、南東部ツアーを行った。

その後2人は1924年にヴォーカリオンレーベルで初めて18曲の音を吹き込み、「クロッグダンス」を踊るバックダンサーを付け、コメディ的な要素も加えるようになった。

1925年には、グランド・オール・オープリーが立ち上がり、初期のメンバーにもなった。

その後マギー・ブラザーズと出会い、1927年には他のメンバーとともに”ディキシー・セイクリッド・シンガーズ”というバンドを結成する。そしてメイコンは、グランド・オール・オープリーの最初のスターになるのである。

1930年代になると、いろんなレコードレーベルで録音をした。1938年にはデルモア・ブラザーズとも共演する。

1940年にはロイ・エイカフと共演し、映画出演も果たすのである。さらに40年代後半になるとビル・モンローともツアーを行った。

このように、アンクル・デイブ・メイコンはオールドタイム〜ブルーグラスへのオーセンティックなカントリーミュージックの過渡期にいた重要な人物で、初期カントリーのルーツとして外すことはできない。

”エンターテイナー”として初期のグランド・オール・オープリーから参加し、19以上ものピッキングスタイルを持ち、その独特なパフォーマンスは他に誰もマネできなかったという。オールドアメリカの音楽界にもたらした貢献度も素晴らしく、フォーク〜ヴォードヴィル〜蓄音機〜ラジオといった分野に携わり、それらを世の中に広めていくのにメイコン無しでは叶わなかったであろう。

1952年に息を引き取ったが、その葬儀には5000人以上もの参列者がいたそうだ。そこではマギー・ブラザーズやグランド・オール・オープリーの創始者であるジョージ.D.ヘイ、ロイ・エイカフやビル・モンローたちが棺を運んだ。そして1966年には「カントリーミュージック殿堂入り」を果たした。

カントリー・ミュージックという呼び名がまだない頃、マウンテン・ミュージックやヒルビリーと言われていた頃から活動していたアンクル・デイブ・メイコン。後のポピュラー・ミュージックにおける影響の大きさは相当で、それは今も活動している多くのミュージシャンへの影響からも感じ取れる。

事実、日本ではあまり名が通っていないが、本場アメリカではメイコンの功績をたたえて1970年代の後半から40年以上に渡って、テネシー州で毎年7月に「アンクル・デイブ・メイコンの日」というフェスティバルが催されている。

☆「アンクル・デイブ・メイコンの日」(2017年)☆

本場の生のブルーグラスを聴きながらタップダンスを踊っている現地の人を見ると、やっぱり敵わないなと思ってしまう。実際に行ってみたいものだが、それも今はコロナ禍でどうなることやら・・・

曲紹介

代表曲ランキング

13位:Soldier’s Joy(1924年)

アンクル・デイブ・メイコンがフィドラーのシド・ハルクリーダーと共にヴォーカリオンで吹き込んだ最初のレコーディング曲の一つ。1924年の録音なのでなかなか古い。オールドタイム系としては、エック・ロバートソンやフィドリン・ジョン・カーソンなどの次くらいか。。。

オールドタイムの特徴としてはフィドルがメイン楽器だったので、バンジョーよりも音がかなり前に出てきていて大きい。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 2.5 |

| 総合 | 3.0 |

12位:She’s Got the Money Too(1938年)

マギー・ブラザーズのサム・マギーが6弦バンジョーを弾いている曲。メイコンの曲にしてはそんなに有名ではないが、ずっと続くヴォーカルラインとユニゾンするギターのフレーズが頭に残る。また、リズム隊の楽器が無いのに変拍子が入るのがなかなかおもしろい。

| 重要度 | 2.5 |

| 知名度 | 2.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 3.0 |

| 総合 | 3.0 |

11位:Run, Nigger, Run(1925年)

元は1851年にアフリカ系アメリカ人によって書かれた民謡である。忌まわしき白人による黒人差別の象徴としてこの頃のアメリカに存在した”奴隷制度”において、黒人たちが逃げないように所有者の白人たちは「奴隷パトロール」なるものを作って監視していた。

この曲は、そんな奴隷パトロールから「逃げろ!走れ!」と煽った応援歌である。そこには黒人の方が身体能力が高いという比喩が込められていて、実際、逃亡に成功することが多かったそうである。

カッコいいバンジョーをバックに陽気に歌われているようだが、途中の笑い声などはどう解釈すればいいのか?皮肉?投げやり?デリケートな問題を含んでいる歌だけに、正直理解が出来ないのが本音である。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 3.0 |

| 総合 | 3.5 |

10位:Take Me Back To My Old Carolina Home(1940年)

この曲というより、この動画の方が有名なので上げておきたいと思う。アンクル・デイブ・メイコンの動く姿と言えば、まずこの映像が出てくる。曲のリリースは1940年で、これもそのあたりだとは思うが、グランド・オール・オープリー(映画?)ではないだろうか。

左のギターは息子のドリスのようだが、面白いのが完全に口パクであるということ。メイコンのパフォーマンスがどんなものかがわかるようになったが、バンジョーのプレイはほぼ放ったらかしであるし、後半なんかはもはや弾いていない(笑)。まあ、エンターテインメントなので、客の方からするとそれで十分なのかもしれないが。

| 重要度 | 4.0 |

| 知名度 | 4.0 |

| ルーツ度 | 3.0 |

| 好み | 3.0 |

| 総合 | 3.5 |

9位:Jonah and the Whale(1924年)

この曲も1924年にヴォーカリオンからリリースされたもの。後のカントリーミュージックの原型のような感じでコーラスワークも入っていて、ブルーグラスやロカビリーでもカバー出来そうないい感じのヒルビリーな曲。

ちなみにタイトルの「Jonah and the Whale」とは、「ヨナとクジラ」という有名な神話に基づいている。日本人である僕からはなかなか理解し難いが、つまり、神様の意向に背いたことをする(過ちを犯す)とクジラに呑み込まれる(天罰が下る)が、反省すると誓う(悔い改める)と復活させて(やり直させて)もらえるという話である。

「まあ、人間誰しも間違ったことをするけど、ちゃんと反省すればやり直せるよ〜」みたいなことだろうか。

※解釈間違ってたらゴメンなさい。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 3.5 |

8位:Way Down The Old Plank Road(1926年)

1926年録音のテンション高い曲。これぞヒルビリーで、歌い方などは後のカウパンクなどへの影響も感じられる。アンクル・デイブ・メイコンのバンジョーとマギー・ブラザーズのサム・マギーが弾くギターのセッション曲である。途中で馬の走るようなカタカタした音は、おそらくギターを叩いているという推測が最も大きいけれども、メイコンが足をタップして鳴らしているという説もあって、そのへんの真偽は定かではない。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 3.5 |

| 総合 | 3.5 |

7位:Carve That Possum(1927年)

元はミンストレルソングでポッサムとは有袋動物のことである。ネズミを大きくしたような動物で昔は南部で食糧としていた。「ポッサムを切り刻め!」みたいな怖さを感じる歌だ。こちらもフルーツ・ジャー・ドリンカーズによるバージョンだろう。少しアイリッシュを感じるメイコンにとっては代表的な曲である。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

6位:Hill Billy Blues(1925年)

アンクル・デイブ・メイコンのバンジョー弾き語りであるがとてもポップでいい曲。ロックでもカバーできそうな感じだ。タイトル通りヒルビリーのブルースという響きがまた良い。バンジョーのスタイルはフレイリングというものでメロディアスなフレーズだ。これは好きな曲。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

5位:Over The Road I’m Bound To Go(1929年)

2020年10月にライ・クーダーの息子であるヨアキム・クーダーがアンクル・デイブ・メイコンへのオマージュとしてアルバムを発売した。そのタイトルはズバリ『Over That Road I’m Bound』。

現在もアメリカでは古き良き時代のルーツミュージックを現代風の解釈でやっているアメリカーナのバンドやミュージシャンが多い。そうやって、すぐにルーツに帰れる土壌があるのがやっぱりアメリカという国で本当に羨ましく思う。

この本家本元のメイコンの音を是非聴いて欲しい。日本では昭和4年のリリースである。楽器編成が少ないだけで、ほとんどロックである。いや、もっと言うとパンクに近いかもしれない。

生まれた時からこんな音楽に触れていれば、音楽のセンスが違ってくるのは仕方のないことなのだろう。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

※こちらはヨアキム・クーダーの新譜から「Over That Road I’m Bound to Go」

4位:Jordan Am A Hard Road To Travel(1927年)

こちらは「フルーツ・ジャー・ドリンカーズ」による録音。作曲はアメリカのソングライターとして殿堂入りしているダン・エメット。直訳すれば「ヨルダンは旅行するのは難しい道」ということになるが、政治的で、軍事介入や戦争のことを示唆しているらしく、なかなか僕のような英語の理解力に乏しい日本人には難しいのが残念である。。。

音の方は相変わらずのバンジョー+フィドル隊といった感じで素晴らしいオールドタイムである。さらに言うと、この曲ではメロディックなベースラインがハッキリしていて、それが曲のラインを作っていて終始締まったようになっている。いい曲だ。しかしこれは?ギターかバンジョーで弾いている?線が細い音なのでウッドベースはないだろう。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 3.5 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 3.5 |

3位:Over The Mountain(1935年)

少し急に年代が飛んでしまったが、1935年にブルバード・レコードレーベルからデルモア・ブラザーズとリリースしたバージョンで大好きな曲。1929年にも先に出しているが、今回はこちらをチョイスした。

ゆったりとしたマウンテン・ミュージックで、途中ヨーデリングも入っていて初期のカントリーを感じさせる。ルーツのアイリッシュっぽくて郷愁があるし、コーラスワークもあって◎。

| 重要度 | 3.0 |

| 知名度 | 3.0 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 4.5 |

| 総合 | 3.5 |

2位:Whoop’Em Up Cindy(1926年)

この曲カッコいい。以前ピーター・バラカン氏のFM「Barakan Beat」でもリストアップされていたが、さすがである。これがオリジナルで、その後もいろんなミュージシャンがこの曲をやってスタンダードになった。メイコンのバンジョーとサム・マギーのギターというスタイル。

僕はアイリッシュ・トラッドが好きで、やっぱりバンジョーが入ると近い雰囲気の曲も多く、たくさんのバンドが影響を受けているのがよくわかる。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 3.5 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 4.5 |

| 総合 | 4.0 |

1位:Sail Away Ladies(1927年)

1位はこれ。最も代表的な一曲と言えるだろう。オールドタイミーな踊れる曲として、ずっとアメリカでは歌い続けられている。1927年にメイコンは「フルーツ・ジャー・ドリンカーズ」というカーク・マギーも参加したバンドと共に活動を行い、この曲をリリースした。それで今までと違いフィドルが入って、より音に厚みが出るようになった。

後に「Don’t you rock me, Daddy-O」という曲名になってロニー・ドネガンなどにリメイクされている。

| 重要度 | 3.5 |

| 知名度 | 4.0 |

| ルーツ度 | 4.0 |

| 好み | 4.0 |

| 総合 | 4.0 |

アンクル・デイブ・メイコンはどうしてもエンターテイナーという肩書きのような先入観が入ってしまうが、その音楽的な才能もとても素晴らしかった。

まだブルーグラスなどが出てきていない時代のフレイリング(クローハンマー)というプレイスタイルで弾くバンジョー。アパラチアン・ミュージックやもっと前のアイリッシュの影響を感じさせる楽曲の数々。通常はオールドタイムというとフィドルがメインの楽器になるが、アンクル・デイブ・メイコンはバンジョーを使って、ある種独自の世界を作ったという意味でも凄いと思う。

上の曲紹介の中でも僕はアイリッシュやカウパンクに通じるものがあることを書いているが、今聞いても全然色褪せることのないカッコ良さが彼にはあって、実際ビル・モンローなど後のブルーグラスミュージシャンにも絶大的な影響を与えたその功績はとても大きく、バンジョーを使ったポピュラー・ミュージックにとってはまさに”開祖”と呼ぶべき存在であると言えるのではないだろうか。

その他の曲

・「Keep My Skillet Good & Greasy」

・「I’ve Got the Mourning Blues」

・「Old Dan Tucker」

・「Shall We Gather At The River」

・「Rise When The Rooster Crows」

・「Railroadin’ and Gamblin’」